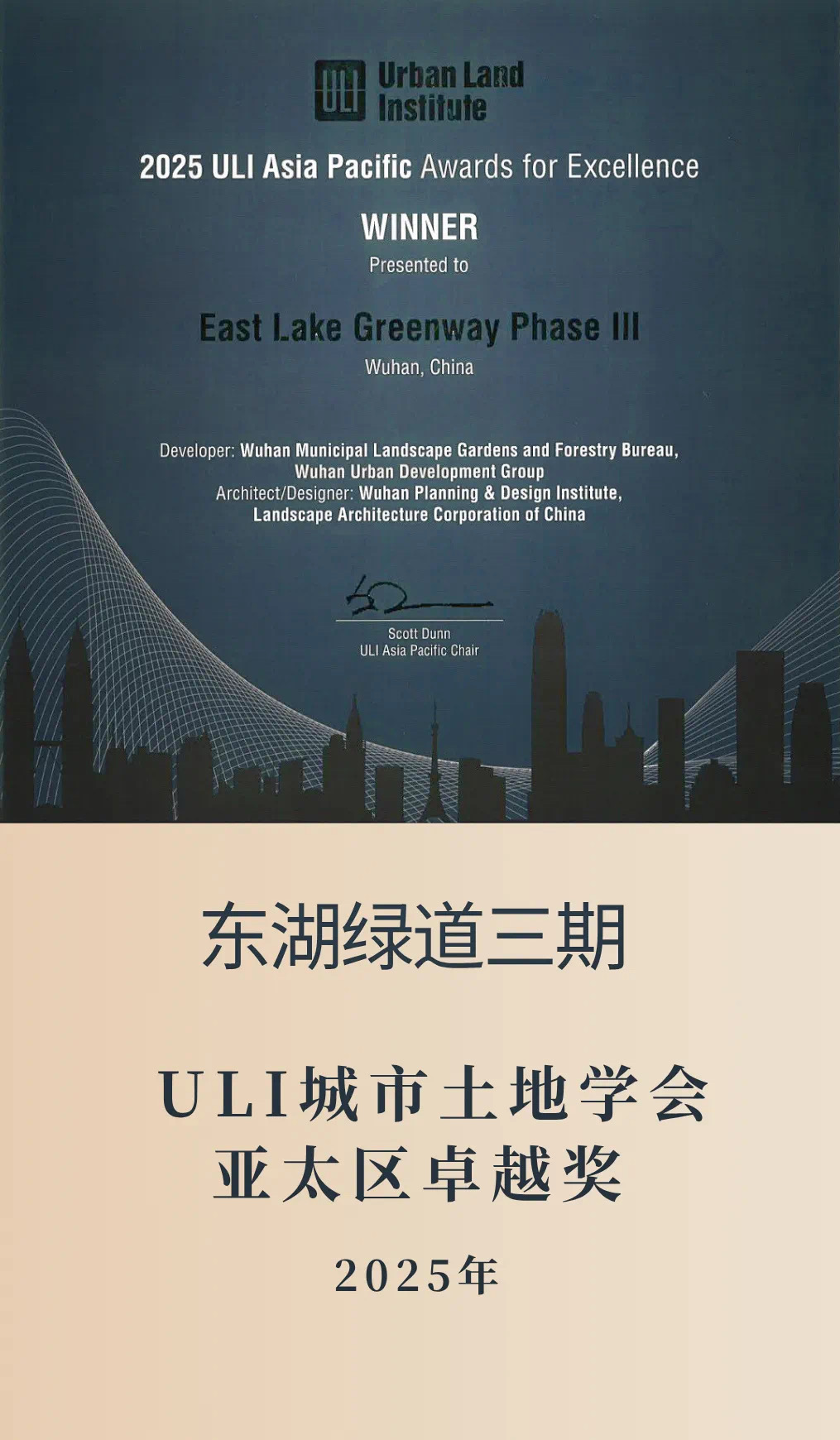

東湖綠道三期獲得城市土地學會(ULI)亞太區卓越獎

近日,城市土地學會(ULI)在中國香港舉辦的2025年亞太區峰會上,“東湖綠道三期項目”成功獲得亞太區卓越獎,武漢市園林局、武漢城發集團所屬碧水集團和武漢市規劃設計研究院等單位獲此殊榮。

ULI亞太卓越獎是土地開發及相關行業的最高成就之一,獲獎項目代表著該領域的最高標準和最佳實踐,獲得該獎項意味著項目的設計、規劃、建設和管理得到了業內專業人士的高度認可。

東湖綠道作為世界級的濱湖綠道,是武漢一張重要的生態、文化和旅游名片。

2024年6月,由武漢城發集團所屬碧水集團投資實施的東湖綠道三期,與一、二期相銜接,為打造世界級城中湖典范添上濃墨重彩的一筆。

東湖綠道三期工程,一頭連接城市,一頭連接自然。項目北起天鵝路雙湖橋南端,止于風光村一棵樹,與東湖綠道一期的湖山道銜接,實現東湖綠道105公里成環成網。

滿足人們對美好生活的向往是踐行“人民城市”的出發點和落腳點。全長3.45公里的東湖綠道三期,規劃與建設深入踐行“以人為本”理念。

歷史上,這條路并不屬于旅游區,因沿路分布水生所、武漢大學等科研院校,是師生們讀書、科研之余親近自然、放松心情的地方。早在設計動工之初,碧水集團就啟動了網民意見征集活動,并聽取了沿線單位、各方專家、市民和游客意見,“保留東湖南路人文氣質”,成為共識。

因此項目建設圍繞“書香道”為主題,秉持“生態優先、因地制宜、彰顯特色”的原則,推動綠色空間與城市環境相融合,打造更可達、更生態、更包容的公共空間。

在建設過程中,碧水集團積極盤活用好東湖綠道三期‘金角銀邊’,利用沿湖邊角打造漁火闌珊、天涯海角、一棵樹驛站3處“金角”空間,用活湖邊碎小空間打造石磯長灘、放鷹臺、水生所、試驗站、洪波門、凌波門、平湖珞櫻、碧波揚帆等8處觀湖平臺,實現一步一風景,一景一特色,讓休閑體驗與審美感知相統一。

為保留城市記憶,對凌波門的改造,我們幾易其稿。最后堅持“原樣修復、修舊如故”的方案,采用特殊涂料,經30多道工序作業,才呈現出而今帶有歲月感的“水泥灰”效果。

綠道三期呈狹長型帶狀分布,缺少縱深空間,碧水集團項目團隊采用“人非分離 人非同層”兩種模式,保留了雙向通行的機動車道,新修了寬約3.5米的騎行道,提升了寬約4米的人行道,實現“三道”分流,助力城市區域形成快慢相宜交通系統。

東湖綠道三期沿線無新建大體量建筑,即便是承載多元功能的驛站——平湖珞櫻,也 利用駁岸高差,“藏”與綠道之下,將尊重自然貫穿始終。

靠近平湖珞櫻的半側山原是一座完整山體,其中東側部分山腳伸入東湖,形成一個視野開闊、風景優美的天然岬角,成為戲水玩沙的勝地。在此處,我們環繞山腳修筑了一條石上步道,既保持山體原貌,又減輕半側山人行道的壓力。

東湖綠道三期的建設過程中,為了不讓施工影響東湖水質,施工區域設立了從水上到湖底的密閉圍擋,圍擋內是施工作業,圍擋外是群魚自在。此外,我們還把大樹保護列為施工重點,向每一位施工人員都下達了硬性指令,甚至在施工過程中給大樹穿上“防護衣”。最終,3.45公里沿線的424棵大樹全部完好保留,林蔭道蔚然如初。

東湖綠道三期貫通之時,便收獲全網超億次流量聚焦。社會大眾紛紛在各大社交媒體自發擔任東湖綠道三期“推薦官”,打卡“凌波門日出”傳遞東湖綠道三期之美。

這一項重大利民實事還獲得中央電視臺、人民日報、新華社等十余家央媒高頻點贊,《看得見的民生改革》《湖北武漢 東湖綠道:生態護綠 打造城市綠心》等報道,第一時間向全國觀眾傳遞了碧水集團生態惠民的建設理念。

今年武漢馬拉松,是東湖綠道三期建成后的首場“漢馬”。在鏡頭中,東湖綠道三期山水相依、綠意盎然,來自世界各地的跑友們在繁花作伴下追風競技,在賽事中領略運動活力與城市文化底蘊。

東湖綠道三期,既是先天賜予的,也是精心澆灌的。當第一縷陽光躍出湖面,平湖珞櫻湖山咖啡外鋼琴的和鳴穿透林梢,不同地域的方言應和著同一段旋律,構成山水之間的國際交響。

碧水集團通過挖掘東湖在地文化,引入特色商業體驗,構建體驗、個性、娛樂、分享的多元商業場景,讓項目的商業價值在沉浸式場景中得以轉化落地。如今“日出音樂會”火爆全網,網友稱其為:“把年輕人的浪漫做成了城市名片。”成環成網并非終點,相信未來還有更多“綠色發展”的故事,等著我們續寫。